KINS VINEGAR PROTEIN ビネガープロテイン パイナップル風味 レモンライム風味 キンズ プロテイン タンパク質 乳酸菌 食物繊維 コラーゲンペプチド 米酢 プロテイン

大崎八幡宮は、宮城県仙台市青葉区八幡にある神社である。社殿(本殿・石の間・拝殿)は国宝に指定されている。

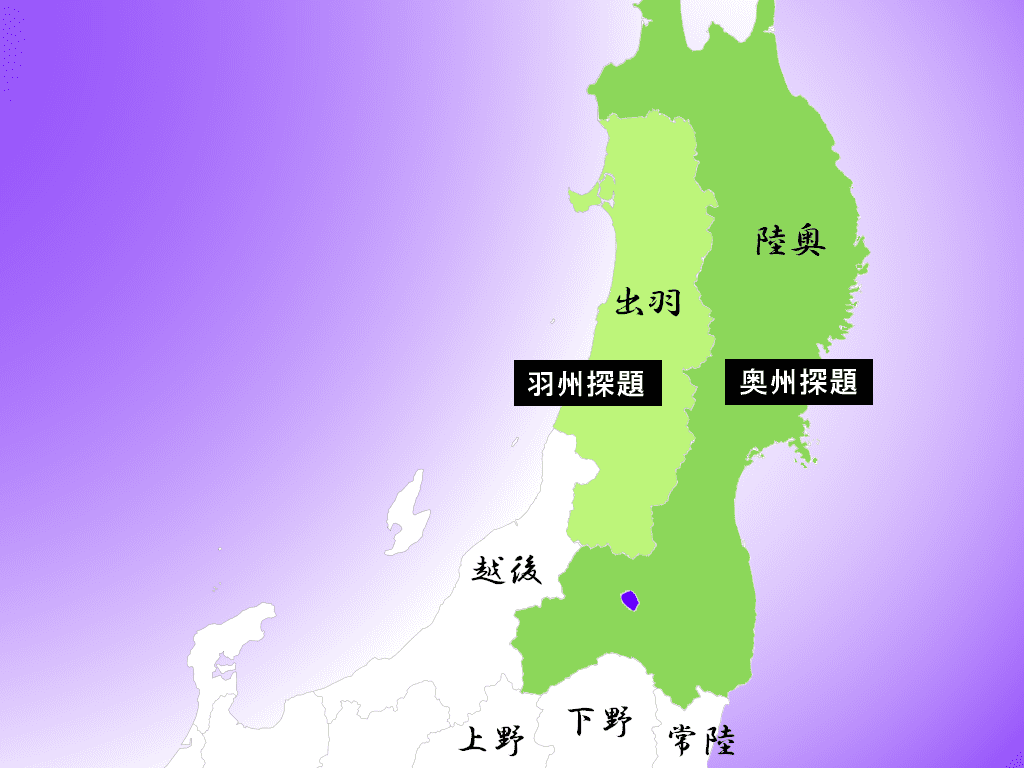

社伝では坂上田村麻呂が鎮守府八幡宮と称したことに始まり、室町時代に入り奥州管領であった大崎氏が本拠地に遷したため、大崎八幡宮と呼ばれるようになったという。 慶長12年(1607年)、成島八幡宮と合祀して遷座し、仙台城下の乾(戌亥・北西)天門の鎮めとした。平成9年(1997年)、「大崎八幡宮」の名称に復した。

現存する本殿・石の間・拝殿(国宝)は伊達政宗の寄進により建立され、慶長12年(1607年)に竣工した。手前の拝殿と奥の本殿を「石の間」で繋いで1棟とした、「権現造」形式の社殿である。

拝殿は桁行(正面)7間、梁間(側面)3間、入母屋造で、正面には千鳥破風を見せ、唐破風造の向拝が付く。

本殿は桁行5間、梁間3間、入母屋造。「石の間」は桁行、梁間とも1間、両下造(りょうさげづくり)とし、屋根はいずれも杮葺きである。「石の間」は、本殿・拝殿より床を一段低く造り、板敷きとする。本殿の正面軒先部分を「石の間」内部に現すのが、この種「権現造」の特徴的な手法である。

本建物は、柱などの軸部を黒漆塗とし、長押、組物、蟇股などは彩色、彫刻、鍍金金具で装飾され、安土桃山時代の文化を今に伝える我国最古の建造物である。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用)

大崎八幡宮 については・・

https://www.oosaki-hachiman.or.jp/

![【年内発送:12月25日23:59迄の注文確定(決済完了分)】【12/24に発送予定※早まる場合有】エクエル パウチ 120粒 × 3袋【正規販売店】大塚製薬 3個セット [大塚製薬 エクエル パウチ 120 3個 3個セット エクオール サプリ S-エクオール 送料無料 正規品] 日本郵便](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shimin2/cabinet/shohin_otsuka/12eqll/eqll_383-03.jpg?_ex=300x300)

【年内発送:12月25日23:59迄の注文確定(決済完了分)】【12/24に発送予定※早まる場合有】エクエル パウチ 120粒 × 3袋【正規販売店】大塚製薬 3個セット [大塚製薬 エクエル…

【12/20限定★P10倍+20%OFFクーポン+特典】【グッドデザイン賞受賞】EMS×温熱で首 肩 ケア NIPLUX NECK RELAX 1S ネックリラックス ワンエス 首こり 肩甲骨…

国際ニュース:AFPBB News学校法人昭和大学が茨城県及び鹿嶋市と寄付講座の開設に関する協定を締結

【12/19 20時~ 大感謝祭×クーポン利用で1,992円!】 ☆新商品☆鉄分ゼリー 30包 ぶどう味 人口甘味料不使用 鉄分 亜鉛 ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 ビタミンC カルシウム…

【全品20%OFFクーポン】【公式】《3か月集中セット》 MiiS ミーズ ホワイティエッセンス ホワイトニングジェル 歯の美容液 歯磨きジェル ホワイトニング ジェル 虫歯予防 自宅 簡単 口臭…

プロテイン WPC エクスプロージョン 3kg ミルクチョコレート味 ホエイプロテイン 3キロ 最安値 大容量 筋肉 タンパク質 高たんぱく 運動 ダイエット 置き換え 男性 女性 子供 こども

楽天1位【大感謝★半額クーポン】 高麗人参 紅参エキス 高麗人参エキス 紅参 ホンサム 黒参 コウジン はちみつ 蜂蜜 オリゴ糖 6年根紅参 6年根高麗人参 活力紅参精 高級サポニン 紅参100%…

年表でみる戦国時代大内義興(管領代と7ヶ国の守護職を任された)コメント 星野遊呆

![[エントリー最大P23倍+最大10%オフクーポンアリ20日23:59 マデ]【公式】Teaflex ティーフレックス グリーンティー SLIM CLEANSE GREEN TEA スリム クレンズ 機能性表示食品 体脂肪 減らす お茶 乳酸菌 葉酸 ビタミン 便秘 サプリ ダイエット 緑茶](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/endeavour/cabinet/11748729/11748730/imgrc0094730170.jpg?_ex=300x300)

[エントリー最大P23倍+最大10%オフクーポンアリ20日23:59 マデ]【公式】Teaflex ティーフレックス グリーンティー SLIM CLEANSE GREEN TEA スリム クレンズ…

【ポイントアップ】プロテイン VITAS 1kg ブルーベリーヨーグルト キウイ バナナ あまおう チョコ マンゴー ミックス おいしい ホエイプロテイン バイタス アンチドーピング WPC…

f:id:itukasan:20210506195058j:plain

![【ポイント20倍 12/19(金) 20:00〜12/26(金) 1:59まで】大人のカロリミット<機能性表示食品>【ファンケル 公式】 [FANCL ダイエット サポート サプリメント キトサン カロリー サプリ 健康食品 桑の葉 くわのは サポニン 女性 男性 血中中性脂肪 40代 ヘルスケア]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/fancl-shop/cabinet/thanks/thx_20251219/5298_p20.jpg?_ex=300x300)

【ポイント20倍 12/19(金) 20:00〜12/26(金) 1:59まで】大人のカロリミット<機能性表示食品>【ファンケル 公式】 [FANCL ダイエット サポート サプリメント キトサン…

【特別SALE★期間限定】オリヒロ ナットウキナーゼ 4000(60粒)30日分×6個 180日分 | 納豆キナーゼ ORIHIRO 納豆菌 酵素 DHA ヘスペリジン EPA レシチン…

奥州市が誇る伝統行事で、奥州水沢厄年連の創作演舞を披露したい奥州市が誇る伝統行事で、奥州水沢厄年連の創作演舞を披露したい

【楽天1位】【正規品】ガードナーベルト 腰用ベルト 骨盤サポーター コルセット 骨盤矯正 腰痛対策 腰サポーター 骨盤ベルト 骨盤補正 姿勢改善 男女兼用

\15%OFFクーポン/【 繰り返し使える 】 アイマスク 充電式 ホットアイマスク アイピロー ホットアイピロー リラックス ギフト かわいい USB シルク 安眠 睡眠 快眠 グッズ 誕生日…

![【年内発送:12月25日23:59迄の注文確定(決済完了分)】【12/24に発送予定※早まる場合有】エクエル パウチ 120粒 × 3袋【正規販売店】大塚製薬 3個セット [大塚製薬 エクエル パウチ 120 3個 3個セット エクオール サプリ S-エクオール 送料無料 正規品] 日本郵便](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shimin2/cabinet/shohin_otsuka/12eqll/eqll_383-03.jpg?_ex=300x300)

![[エントリー最大P23倍+最大10%オフクーポンアリ20日23:59 マデ]【公式】Teaflex ティーフレックス グリーンティー SLIM CLEANSE GREEN TEA スリム クレンズ 機能性表示食品 体脂肪 減らす お茶 乳酸菌 葉酸 ビタミン 便秘 サプリ ダイエット 緑茶](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/endeavour/cabinet/11748729/11748730/imgrc0094730170.jpg?_ex=300x300)

![【ポイント20倍 12/19(金) 20:00〜12/26(金) 1:59まで】大人のカロリミット<機能性表示食品>【ファンケル 公式】 [FANCL ダイエット サポート サプリメント キトサン カロリー サプリ 健康食品 桑の葉 くわのは サポニン 女性 男性 血中中性脂肪 40代 ヘルスケア]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/fancl-shop/cabinet/thanks/thx_20251219/5298_p20.jpg?_ex=300x300)