Images of 斯波高経

スノーボード斯波が自己最高6位 W杯パラレル大回転編集者のオススメ記事宇野昌磨 日本男子初連覇の秘けつは「真凜、ステファンなど皆さ…【写真】「体幹がエグい」体操・杉原愛子さんがバランスボード…【写真】木村沙織さんが顔寄せ合う夫婦ラブラブ2Sで36歳誕生…【写真】「二股交際」報道の越川優が謝罪「申し訳ない気持ちで…スポーツ最新ニュース主要ニュースラヴィット韓国ロケ 山添の行為で謝罪「あなして」奈緒と岩田の行為に悲鳴オードリー春日の奇行に松本人志あ然上原氏 松井氏&由伸氏と豪華食事会山崎アナ マタニティマークにちゅうちょランキング(スポーツ)話題の写真ランキング写真リアルタイムランキング注目トピックス

朝倉義景(あさくら・よしかげ、1533~1573)墓所は越前大野城東側に位置ずる「越前おおの結ステ-ション」と呼ばれる駐車場を備えた休憩所から約300m南下した清水が湧き出る公園にひっそりとあります。

朝倉氏は下剋上により守護斯波氏を追放、晴れて越前における事実上の守護となり五代当主義景の時代には北陸・畿内における強力な戦国大名として栄華を極め北近江を基盤とする浅井氏を支援するほどの影響力を拡大します。

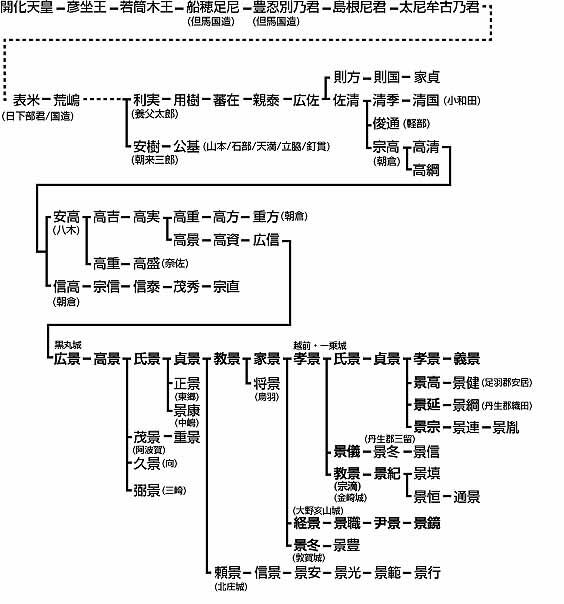

そもそも朝倉氏は今の兵庫県北部を本拠とする古来から由緒ある豪族で、日下部氏の名称を経て平安時代から朝倉氏に改姓、鎌倉時代末期に京都亀岡にて幕府に反旗を翻して後醍醐天皇側に立った足利尊氏のもとに参陣した朝倉広景がその後の南北朝時代に活躍したとされます。

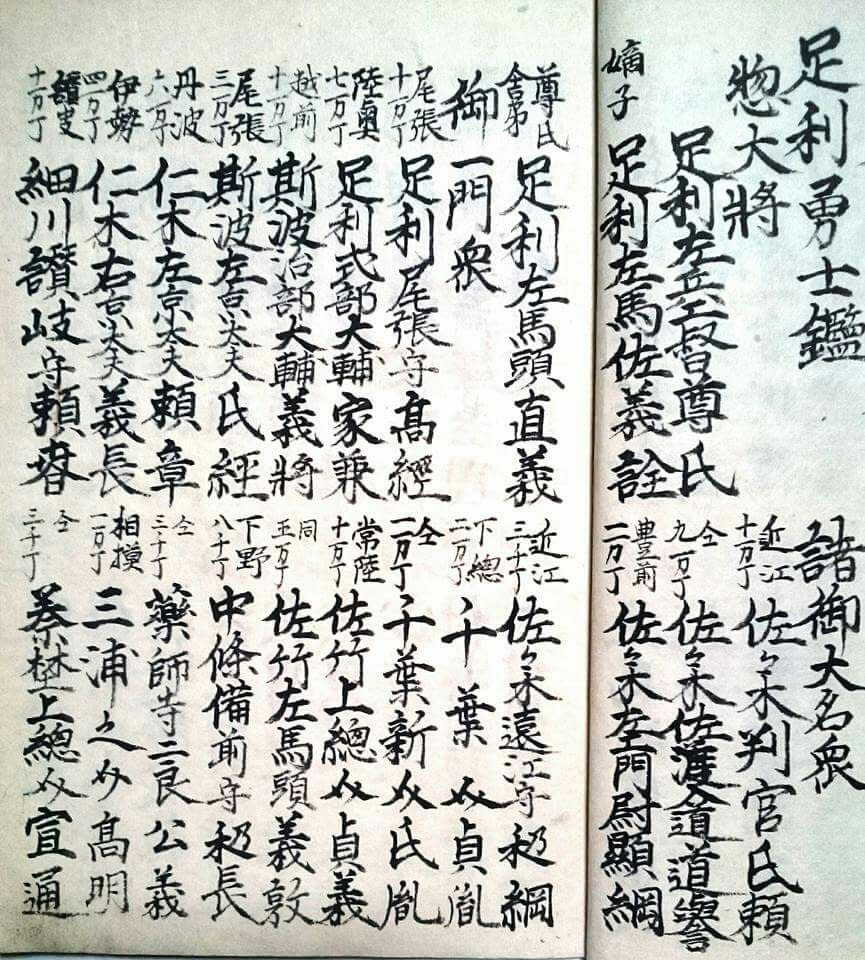

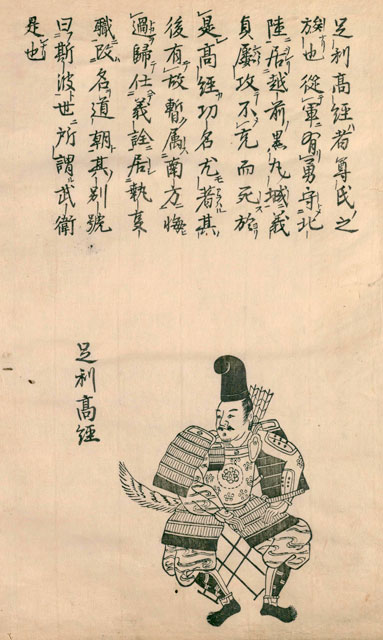

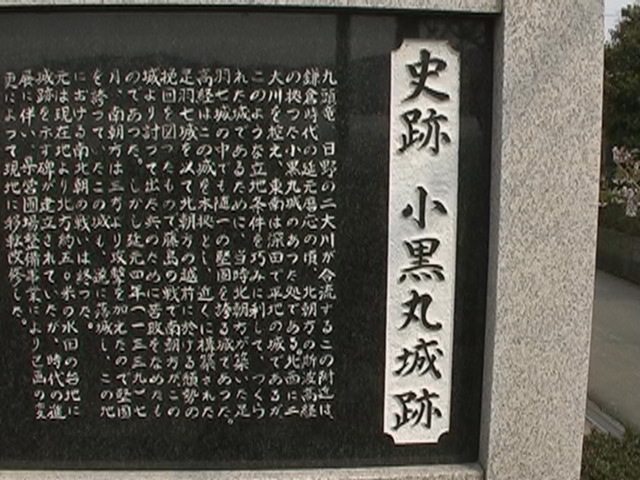

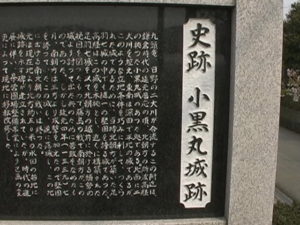

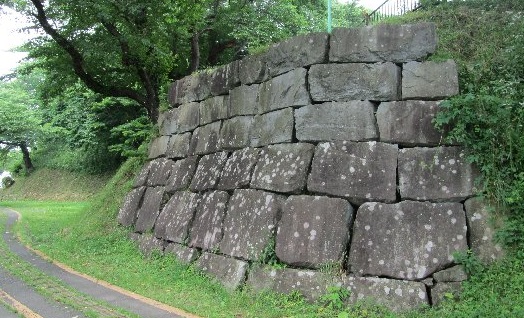

室町幕府創建時には、足利氏一門の有力武将で後に幕府初代管領となり実権を掌握した斯波高経(しば・たかつね、1305~1367)に属し、南朝のシンボル的武将ともいうべき新田義貞を越前にて討伐の際戦功をあげ、越前九頭竜川河口付近にて黒丸城を得て守護代として一乗谷移転するまで同城を拠点とします。

朝倉氏の凋落の契機は織田信長の北近江進出に耐えかねた浅井氏を支援すべく八千の精鋭を送り浅井軍五千を合わせて一万三千が織田・徳川連合軍二万五千と戦った姉川合戦です(元亀元年・1570)。戦いの始めは朝倉・浅井軍は優位に戦況を展開しますが、徳川軍の奮戦に総崩れとなり有力武将を数多く失い大敗を喫します。

更に天正元年(1573)には武田信玄や石山本願寺等の包囲に辛苦をなめ一時戦力低下の織田勢が勢いを吹き返し再度北近江に再出陣、浅井長政の支援要請に応え今般は朝倉義景自らが総大将として出兵、しかしながら浅井軍の武将一部が織田軍に寝返り、戦力を奪われた浅井軍は自らの軍勢を統率できず小谷城に退却、勢いを得た織田軍に押された朝倉軍は味方の城を奪われ越前国境まで退去を決断しますが織田軍勢の追撃に圧倒された最強軍団は壊滅的な打撃を受けます。

追手をかわし僅かの軍臣に守られ一乗谷へ帰陣した義景は筆頭重臣で従兄弟の朝倉景鏡(あさくら・かげあきら、1525~1574)の再起を促され美濃に接する景鏡支配下の大野郡に移転、しかし信長に内通した景鏡の裏切りにあい六坊賢松寺にて自害に追い込まれここに朝倉氏は滅亡します。

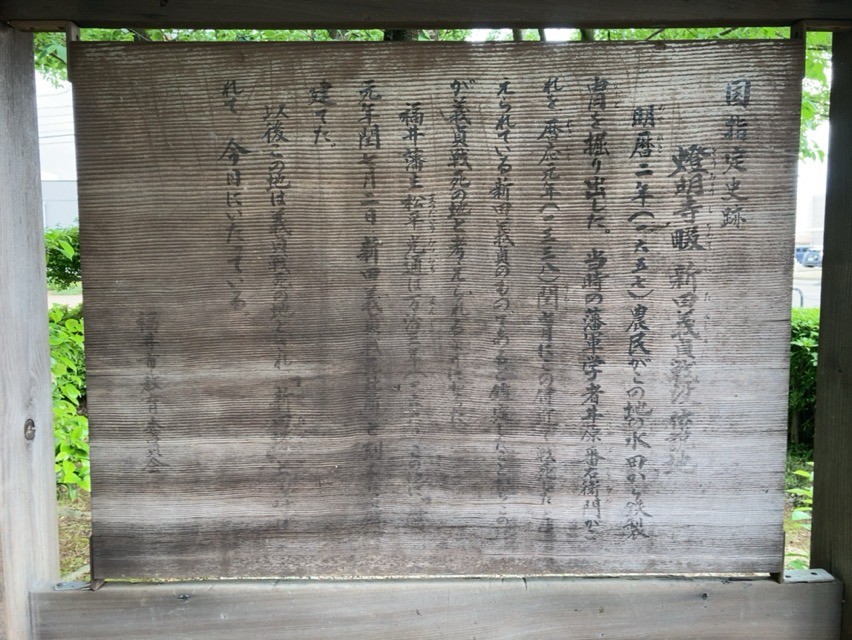

義景公園に建てられた説明板には義景の生涯について記されています。

「大野市指定遺跡 朝倉義景墓

朝倉義景は、一乗谷に本拠地を置く戦国大名である。幼名は長夜叉丸。天文17年(1548)に父の朝倉孝景が急死し、16歳で家督を継承した。元服後は孫次郎延景と称し、天文21年(1552)に室町幕府将軍足利義輝の「義」の一字を賜り、義景と改めている。

義景は、織田信長に対抗するため近江への出兵を繰り返し、天正元年(1573)の戦いに大敗すると、一乗谷に撤退し、最終的に大野郡の六坊賢松寺に逃れた。しかし、織田に通じた大野郡司である従兄弟の朝倉景鏡の襲撃に合い自害した。

六坊賢松寺は既に廃寺となっている。場所は定かではないが、今の曽源寺(大野市明倫町)あたりにあったのではないかとの説もある。

江戸時代特有の形をしている五輪塔(義景墓)は、寛永12年(1800)、旧家臣の子孫によって曹源寺境内に建立され、文政5年(1822)に現在地に移設されたものである。

五輪塔の後方には、義景の近臣鳥居景近と高橋景倍の墓がある。さらに、その後方には、義景の母高徳院、同夫人の祥順院、次男愛王丸を合祀した墓が、明治44年(1911)に旧家臣の子孫によって建立された。

また文政9年(1826)に建立された一乗後主廟碑、旧家臣瀧池家の墓、明治34年(1901)に荒廃していた墓所を有志らが募金し、修理した時の石塔がある。」

![エクオール サプリ 【Sonael】エクオール+ホップオール エクオールサプリ ゆうパケット対象 サプリメント ホップオール 大豆イソフラボン ビタミンB2 ビタミンB3 ビタミンB5 ビタミンB6 ビタミンA ビタミンK ビール酵母 ソナエル [セール 〜1/9 23:59]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kobe-beauty-labo/cabinet/12537991/12537994/12538001/01_1st_thum.jpg?_ex=300x300)

![大人のカロリミット<機能性表示食品>【ファンケル 公式】 [FANCL ダイエット サポート サプリメント キトサン カロリー サプリ 健康食品 桑の葉 くわのは サポニン 女性 男性 血中中性脂肪 40代 ヘルスケア 健康サプリ キトサンサプリ 糖 吸収]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/fancl-shop/cabinet/item-img/5000-5499/5298-11_2510.jpg?_ex=300x300)

![コンデジ片手に出かけよう[福井県越前市] 正覚寺 (浄土宗)](https://stat.ameba.jp/user_images/20210524/17/kenmako2001/cf/be/j/o0620046514946818442.jpg)

![エクエル パウチ 120粒入り 大塚製薬 エクオール [ 正規品 送料無料 ] 4粒で S-エクオール 10mg 120粒 エクオール 大豆イソフラボン サプリ / EQUELLE エクエル大塚製薬 エクオル 最安値 挑戦中 [メール便]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/pycno/cabinet/shohin-img/whitebk/img_equelle01.jpg?_ex=300x300)