【2枚目20%OFFクーポン配布中!】 カーテン 4枚セット 2枚セット 遮光カーテン カーテン 遮光 1級 レース セット UVカット オシャレ 北欧 断熱 遮熱 無地 タッセル 幅100 丈…

![[本日P5倍] マットレス 高反発 シングル 三つ折りマットレス 敷布団 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス セミダブル ダブル 極厚10cm 3つ折り 消臭 メッシュ生地 ベッドマットレス シングルマットレス セミダブルマットレス ダブルマットレス](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/dondon/cabinet/xlm005_9.jpg?_ex=300x300)

[本日P5倍] マットレス 高反発 シングル 三つ折りマットレス 敷布団 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス セミダブル ダブル 極厚10cm 3つ折り 消臭 メッシュ生地 ベッドマットレス…

f:id:ohirune-manbou:20200222221402j:plain

ワンランク上の寝心地&耐久性 極厚22cm ニット生地 トリプルエッジサポート ポケットコイル マットレス ポケットコイルマットレス コイルマットレス ベッドマットレス ベッド…

【おすすめ42選】東京の日帰り温泉・スーパー銭湯!天然温泉からリゾートスパ、サウナまで

【★87%OFF⇒2,090円~★】敷きパッド 冬用 あったか ボックスシーツ 冬 ベッドシーツ ベッドカバー ボアシーツ シングル/セミダブル/ダブル 厚手 フランンネル 敷き布団カバー…

累計80万セット突破 固綿入り敷き布団で寝心地UP 布団セット 洗える 増量 抗菌 防臭 防カビ ほこりが出にくい シングル セミダブル ダブル 枕 ふとんセット 組布団 寝具セット 布団…

【まとめ購入クーポン配布中!】遮光1級 カーテン 4枚セット 遮光 1級 フック付き 完全遮光 遮光カーテン 4枚セット カーテン 1級 おしゃれ 遮光1級 ミラー 2枚組 UVカット カーテン…

【P5倍★31日23:59まで】ベッド シングルベッド すのこベッド ホープ 3段高さ調節 宮棚あり 2口コンセント付 ベッドフレーム 収納 通気性 低圧メラミン 傷に強い ベッド シングル 宮…

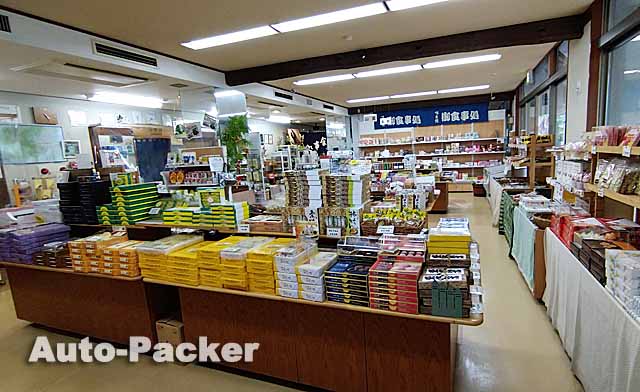

2018年5月14日:第18回ダムカード収集の旅 群馬・栃木編(後編) 栃木DCダムカードゲットに奥鬼怒地区6ダム中3ダム訪問

![[数量限定] 半額クーポン1/1-1/3 【ZIP!キテルネで紹介されました!】 毛布 NERUS 【正規品】 ふわとろ毛布 もこもこ毛布 ブランケット モコモコ とろとろ ふわふわ 毛布 シングル セミダブル ダブル ハーフ ふわもこ ポコポコ ひざ掛け 2枚合わせ 厚手 秋冬 Branchpoint](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/t-interior/cabinet/item/usual/htc18_a.jpg?_ex=300x300)

[数量限定] 半額クーポン1/1-1/3 【ZIP!キテルネで紹介されました!】 毛布 NERUS 【正規品】 ふわとろ毛布 もこもこ毛布 ブランケット モコモコ とろとろ ふわふわ 毛布…

なかもTOP!道の駅 湯西川投稿ナビゲーションアーカイブ

Videos

信州ビーナスライン・三峰大展望台LUMIX 4K動画手振れ比較 G7/LX100/GX7 MarkII4K – 四国八十八ヶ所霊場 第52番~第57番CrazyTalk7 Standard飛行機から丸い虹リンク最近の投稿最近のコメントカテゴリー

【最大72%オフクーポン】★即納★ 5面開閉 折りたたみ 収納ボックス 収納 折りたたみ キャスター付き 衣類ケース コンテナケース ふた付き 可愛い 透明 プラスチック 大きい 重なる 押し入れ…

1/1-1/3 対象商品10%OFFクーポン 【新商品】 NERUS ふわとろ毛布 Air AirPremium 【正規品】 毛布 ブランケット もこもこ毛布 モコモコ とろとろ ふわふわ…

エアーベッド<■爆売れ商品■楽天1位!歳末感謝¥6,990→5,530>電動エアーマット 簡易ベッド 電動ベッド 電動ポンプ内蔵 空気ベッド 自動膨張 枕付き 寝心地 エアーマットレス 折りたたみ…

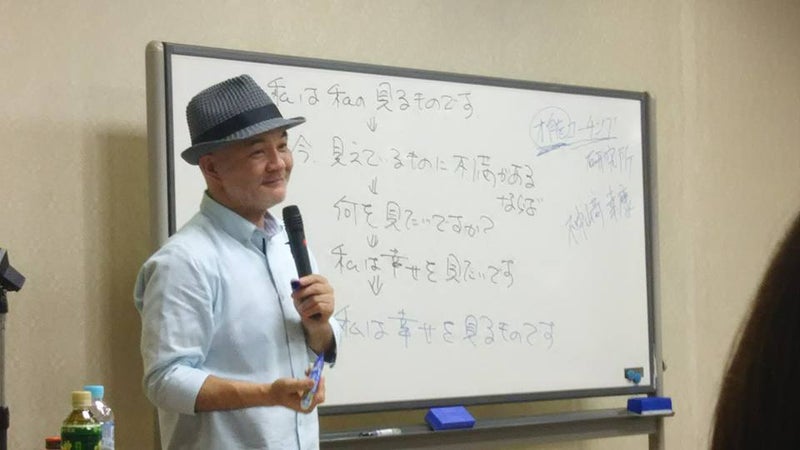

心斎橋の整体で心とからだイキイキ!『エルンテ整体院』【満席御礼】松丸政道先生5/5(土)個人セッション募集中です。

【まとめ購入クーポン配布中!】カーテン 1級遮光 ミラーレースセット 遮光率99.99% 完全遮光 遮光率100% フック装着済み 4枚セット 2枚セット 幅150cm1枚 遮音 断熱 遮熱 保温…

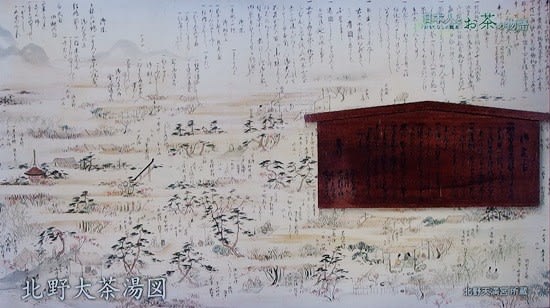

池袋に近い板橋「橋袋」の茶道の教場《月桑庵》~習心帰大道~【LIVE】FacebookLIVE「茶湯彼是」第十二回放送予定

神奈川県伊勢原市大山にある茶湯寺(ちゃとうでら)は浄土宗のお寺で誓正山茶湯殿涅槃寺という。寺のホームページ(http://tyatoudera.syarasoujyu.com/)には創建や縁起については記載されていないので不詳である。

死者の霊を百一日の茶湯で供養する「百一日参り」の寺として知られている。寺のホームページの「百一日参りの由来」には、

「亡くなられた方の霊は四十九日まで其の家の棟の下にいて五十日めから黄泉路の旅へ出発します。 残された家族が四十九日に菩提寺に上げる四十九個のおもちを一日一日のお弁当とし、 家族の方が毎日お佛壇にそなえるお水でのどをうるおし百ヶ日めに極楽の門に至り佛様に成られます。

百一日は佛様と成られた故き人が御先祖様の仲間入りの為に我が家へ帰る日であり家族の方は故人が無事に成佛したお礼詣りに大山茶湯寺へ参拝しますが、 それを知っている佛様は茶湯寺の石段で家族の来山を待っているといわれます。

大山の茶湯寺は開山以来九百年の傳燈を継承する秘法百一日茶湯供養を奉修しますが、 此の日供養したお茶がそれまでのお水にかわって新しい佛様に御先祖様と同じようにお茶湯するお佛壇の最初のお茶になるわけです。

茶湯寺参りの道すがら又帰り道によく似た人に逢えるとか聲を聞くとかいわれるのは茶湯寺の石段で待っていた故人の霊の喜びの表現かも知れません。」

とある。

供養に行くと必ず死者に似た人に会えると伝えられ、本尊の釈迦涅槃像は市の重要文化財に指定されており、涅槃像の左右に一対の阿弥陀仏像が安置されている。

境内には多くの石仏があるが、中には道祖神も1基だけある。

六地蔵の脇にあるもう1体のお地蔵さまの由緒を聞こうと思ったが今日からは年末年始の休日ということで誰もいない。私の他には三脚を立てて写真を撮っているカメラマンだけだ。働き方改革で、来年はお正月に営業しないスーパーが増えるというが、お寺でも例外ではないのかも知れない。2年参りや初詣は大山阿夫利神社や大山寺にお任せするということのようだ。

(表紙写真は茶湯寺本堂)

★即納★《3年連続 最も売れた羽毛布団》レビュー1万件超 日本製 W防ダニ 羽毛布団 ホワイトダックダウン 93% 400dp以上 洗える 30マスキルト 掛け布団 掛布団 羽毛ふとん…

![[本日P5倍] マットレス 高反発 シングル 三つ折りマットレス 敷布団 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス セミダブル ダブル 極厚10cm 3つ折り 消臭 メッシュ生地 ベッドマットレス シングルマットレス セミダブルマットレス ダブルマットレス](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/dondon/cabinet/xlm005_9.jpg?_ex=300x300)

![[花の宿 にしき園]](https://storage.489ban.net/storage/img/776/0/90008.png?1581567648)

![[数量限定] 半額クーポン1/1-1/3 【ZIP!キテルネで紹介されました!】 毛布 NERUS 【正規品】 ふわとろ毛布 もこもこ毛布 ブランケット モコモコ とろとろ ふわふわ 毛布 シングル セミダブル ダブル ハーフ ふわもこ ポコポコ ひざ掛け 2枚合わせ 厚手 秋冬 Branchpoint](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/t-interior/cabinet/item/usual/htc18_a.jpg?_ex=300x300)

![天童よしみ[天童よしみ 2011年全曲集:TECE-32957] / TEICHIKU RECORDS](https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/tendo/discography/jacket/TECE-32957.jpg)