即納【タイムセール実質:1,456円〜!3点購入クーポンで】高品質 毛布 ふわとろ毛布 もこもこ毛布 ブランケット モコモコ とろとろ ふわふわ ハーフ シングル セミダブル ダブル ふわもこ…

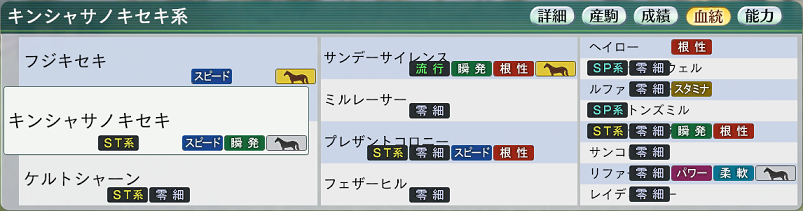

競走馬のふるさと案内所馬産地コラムキンシャサノキセキを訪ねて~社台スタリオンステーション

中が透けない 壁付き チェスト スリム/ワイド 幅34/54 奥行41.5/41.7 高さ66.1/86.1/106.1cm タンス 衣装ケース 収納ケース プラスチック 引き出し 洗面所 収納…

【最大19000円OFFクーポン】 枕 枕カバー 付 ヒツジのいらない枕 ギフト 実用的 健康グッズ 誕生日 ギフト 洗える 通気性 寝用枕 うつぶせ寝 まくら ジェル 首 寝返り 横向き 仰向け…

【81%OFFクーポンで1点1,893円~!】もこもこ毛布 ふわとろ ブランケット フランネル生地 洗濯機対応 軽量 マイクロファイバー 静電気防止 秋冬 プレゼント ギフト(T)【予約販売】

【300枚限定★50%OFFクーポン 12/26 1:59迄】割れない鏡 全身鏡 鏡 姿見 ミラー 壁掛け 軽量 全身 立て掛け スタンドミラー おしゃれ フィルムミラー 高さ 160 180 幅…

競走馬のふるさと案内所馬産地コラムキンシャサノキセキを訪ねて~社台スタリオンステーション

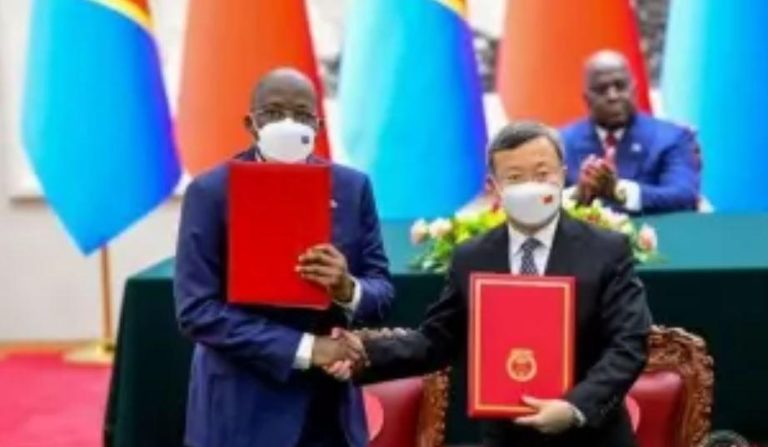

A Shanghaï, Tshisekedi insiste sur la protection des acquis des relations sino-congolaises

【本日クーポン5%引】 【“5年連続”インテ寝具総合1位】確かな品質 「純」 高反発(R) 〈全部洗える〉 マットレス 10cm厚 3つ折り メッシュ/パイル 折りたたみ ベッドマットレス…

「キンシャサの奇跡」〜1974.10.30 モハメド アリ伝説の名勝負

飼育の部屋 Post navigationキンシャサのうたPost navigation

【1点894円~ 70%OFFクーポンで】楽天1位 収納ボックス 折り畳み ふた付き プラスチック キャスター付き 大容量 折り畳み可能 5面開き 組み立て簡単 押入れ収納 衣装収納 お洒落 寝室…

競走馬のふるさと案内所馬産地コラムキンシャサノキセキを訪ねて~社台スタリオンステーション

![【12/26 1時59分までお得なクーポン配布中】 \プライスダウン/ 伸縮スライドボックス fitslider シンク下収納 スライド 収納 幅伸縮 引き出し キッチン収納 シンク下 収納 キッチン 収納 隙間 ホワイト ブラック シンプル おしゃれ 洗面台 キッチン下収納 [CICADA]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/e-kit/cabinet/description/ek-ssb2/ek-ssb_1.jpg?_ex=300x300)

【12/26 1時59分までお得なクーポン配布中】 \プライスダウン/ 伸縮スライドボックス fitslider シンク下収納 スライド 収納 幅伸縮 引き出し キッチン収納 シンク下 収納…

飼育の部屋 Post navigationキンシャサの目ってどんな目?Post navigation

競走馬のふるさと案内所馬産地コラムキンシャサノキセキを訪ねて~社台スタリオンステーション

\1点でも60%OFFクーポンで1,952円〜!数量限定/高品質 毛布 ふわとろ毛布 ひざ掛け ブランケット 寒さ対策 もこもこ モコモコ とろとろ ふわふわ ハーフ シングル セミダブル ダブル…

1976年4月

日本が立花調査団を派遣したころに、並行して、ロンロ(イギリス)、コミニエール(ベルギー)、日商岩井(日本)の、民間資本によるコンソーシアムが、同じイレボ・キンシャサ間、さらにバナナ・マタディ間の鉄道建設について、ザイール政府の許可を得ながら、自主的に調査を実施していた。

しかし1970年(昭和45年)、ロンロがザイール政府から排除される事態が生まれ、活動を停止する。

それに代わって動いたのが、三井物産、三菱商事、伊藤忠の三社連合で、バナナ・マタディ間のプロジェクトを推進する。

そして、三社連合の成果として、翌1971年4月ザイールのモブツ大統領の訪日が実現した。

その機会に、佐藤総理との共同声明で、バナナ・マタディ間のプロジェクトに対する、日本政府の全面協力がうたわれる。

大統領帰国後、日本政府は直ちに6月運輸省原田官房審議官を団長とする予備調査団を派遣した。

そして引き続き、鉄道や港湾のエキスパート12名よりなる本調査団を派遣すべく、7月には編成を終えた。

【24h限定★P5倍&7%OFFクーポン】【最大20%OFF】 販売累計13.5万枚! ラグ 洗える シエロ ラグマット キルトラグ 絨毯 北欧 おしゃれ くすみ カーペット 95×130…

当時、国鉄と鉄道建設公団が現地に専門家を送り始めて、ほぼ2年を経過していた。

現地滞在者は、国費(ODA)によるザイール政府への派遣と、ジャーツ負担によるジャーツキンシャサ事務所への派遣を合わせ、ほぼ10人である。

しかしアフリカ勤務に不慣れなだけでなく、物理的にも心理的にも劣悪な環境におかれていた。

皆さんからは、電話や手紙などあちこちの情報網を通じ,「生命の危険にさらされている」、「食料品が欠乏している」など、日本宛のSOSが日常化していた。

外国派遣に慣れている外交官や商社マンに比べ、赴任条件が劣っている不満も背後にあり、解決すべき懸案事項だった。

たとえば、ザイール政府は各人に自動車を与えるとの契約にもかかわらず、実際には個人負担を強いられている。

特に心配だったのはチームワークの乱れで、お互いの悪口が日本に届き、われわれの心を痛める。

そこで、どうすれば現地滞在者を元気にすることが出来るかが、私に課せられた課題だった。

3 派遣者の意識高揚

31 なぜ派遣し、派遣されているかを、もう一度原点に戻って見直し、その結果を自分たちだけでなく、日本国民全体の共通認識に広めるべく努力をする。

32 待遇を改善する。

― 給与、休暇制度、住居など、日本だけでなく、世界のレベルから見て妥当な待遇を、国の制度とすべく努力をする。これはこれからの国際協力事業の発展のためにも、大切な事柄と考える。

33 派遣者の存在理由について、日本国民・国鉄職員へ積極的に広報するシステムを創造する。

34 現地滞在者に対する応援団を作り、育てる。

35 仕事時間外における楽しみの不足も、海外生活の問題点であり、それを補う工夫をする。

― たとえばカラオケ、コントラクト・ブリッジ、ビデオ撮影などの用具を用意。

― しかしもっと積極的に、現地社会に入りこみ、出来れば貢献できないか。

36 両国社会への貢献を、どうすれば実感できるか。その実感を増幅する手段を工夫する。

【P10倍 12/26 9:59迄】 中が透けない 壁付き チェスト 専用 ズレない 天板 水に強い 耐荷重10kg チェスト用 収納ケース用 収納ボックス用 シェルフ 棚 【天板のみ…

12/19 20:00~【先着クーポンで6,231円~】割れない鏡 全身鏡 軽量 省スペース 歪みほぼ無し クリーナークロス付き フィルムミラー インテリア ホワイト ナチュラル【一部予約販売】

【最大72%オフクーポン】★即納★ 5面開閉 折りたたみ 収納ボックス 収納 折りたたみ キャスター付き 衣類ケース コンテナケース ふた付き 可愛い 透明 プラスチック 大きい 重なる 押し入れ…

![【12/26 1時59分までお得なクーポン配布中】 \プライスダウン/ 伸縮スライドボックス fitslider シンク下収納 スライド 収納 幅伸縮 引き出し キッチン収納 シンク下 収納 キッチン 収納 隙間 ホワイト ブラック シンプル おしゃれ 洗面台 キッチン下収納 [CICADA]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/e-kit/cabinet/description/ek-ssb2/ek-ssb_1.jpg?_ex=300x300)