パーソナルカラー用品(カラードレープ/スワッチ見本帳/PCCS /)のご用命はc3-cube(シーキューブ)のブログ3/21春分の日誕生日/アイルトンセナ 田崎真也 岩城滉一 加藤和彦 宮城まり子 平野レミ原哲男

【12/26までP20倍!】【送料無料】味の素KK プロテインスープ コーンクリーム | プロテインみそ汁 AJINOMOTO スープ みそ汁 コーンスープ プロテイン たんぱく質 簡単…

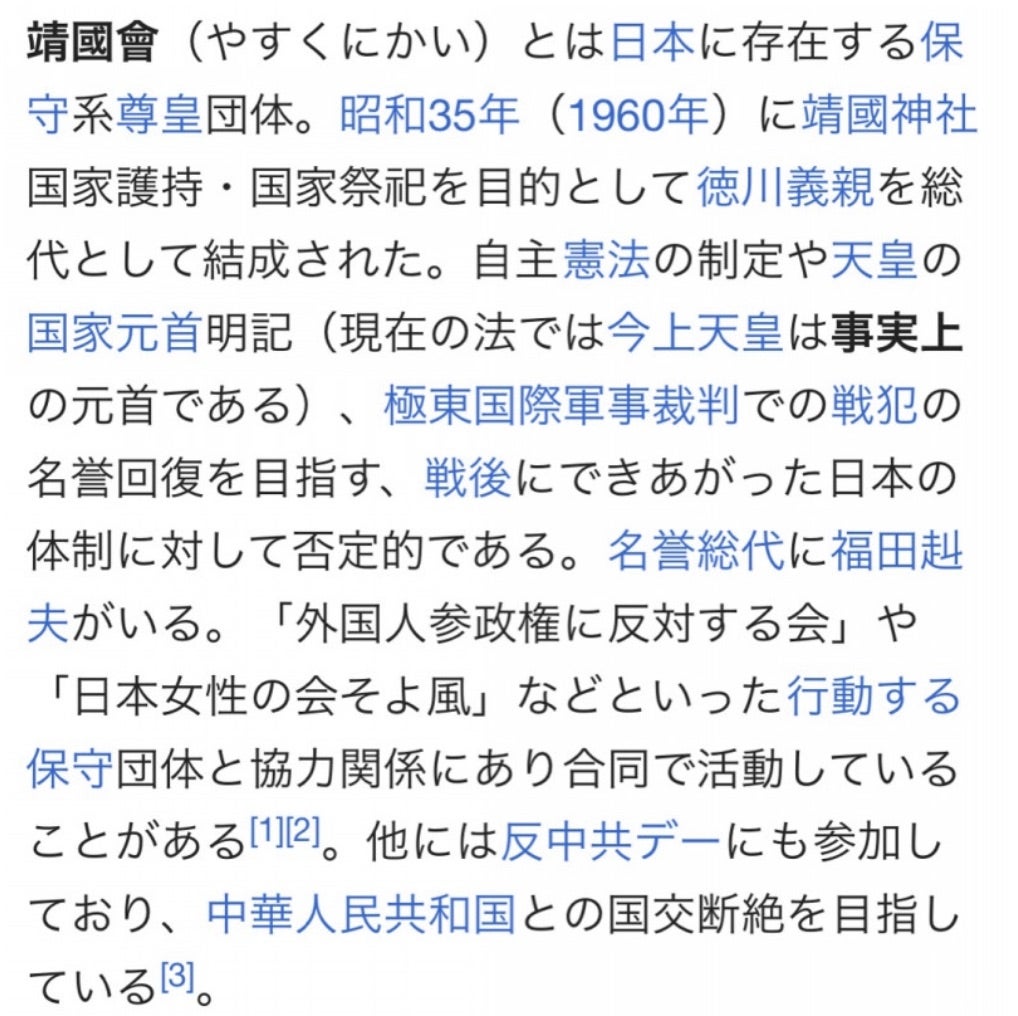

日本の歴史と日本人のルーツ憲法改正については安倍晋三首相はうまくやって欲しい!

【大感謝特価】 プロテイン カップケーキ 嫁にもろて プロテインマグケーキ おいしい ヘルシー ダイエット サポート スイーツ レモンチーズ チョコ 抹茶 低糖質 栄養 食物繊維 MCTオイル…

【公式】倖田來未 完全プロデュース キラーバーナー 2 機能性表示食品 ダイエットサプリ 1袋45粒入 送料無料【効果効能】体重 体脂肪 内臓脂肪 BMI ウエスト周囲 減少サポート エラグ酸…

【プロテインシェイカープレゼント!】 シックスパッド コアベルト 2 専用コントローラー付 公式ストア SIXPAD 腹筋 体幹 背筋 ながらトレーニング EMS シックスパッド…

藤井四段を目指す子供たちを育てたい...指導者として蘇った「伝説の棋士」永作芳也の棋士人生をたどる

【全品20%OFFクーポン】【公式】《3か月集中セット》 MiiS ミーズ ホワイティエッセンス ホワイトニングジェル 歯の美容液 歯磨きジェル ホワイトニング ジェル 虫歯予防 自宅 簡単 口臭…

バスケで日本一、大学を卒業してから獣医師の道へ 菅野芳也先生インタビュー【ペット業界の若手たち】

ポイント15倍!(公式) 奇跡の歯ブラシ クリアブラック 正規品 歯ブラシ 虫歯予防 口臭予防 口臭ケア 歯垢除去 ホワイトニング 歯間 オーラルケア 日本製 HaRENO ハレノ 公式

\15%OFFクーポン/【 繰り返し使える 】 アイマスク 充電式 ホットアイマスク アイピロー ホットアイピロー リラックス ギフト かわいい USB シルク 安眠 睡眠 快眠 グッズ 誕生日…

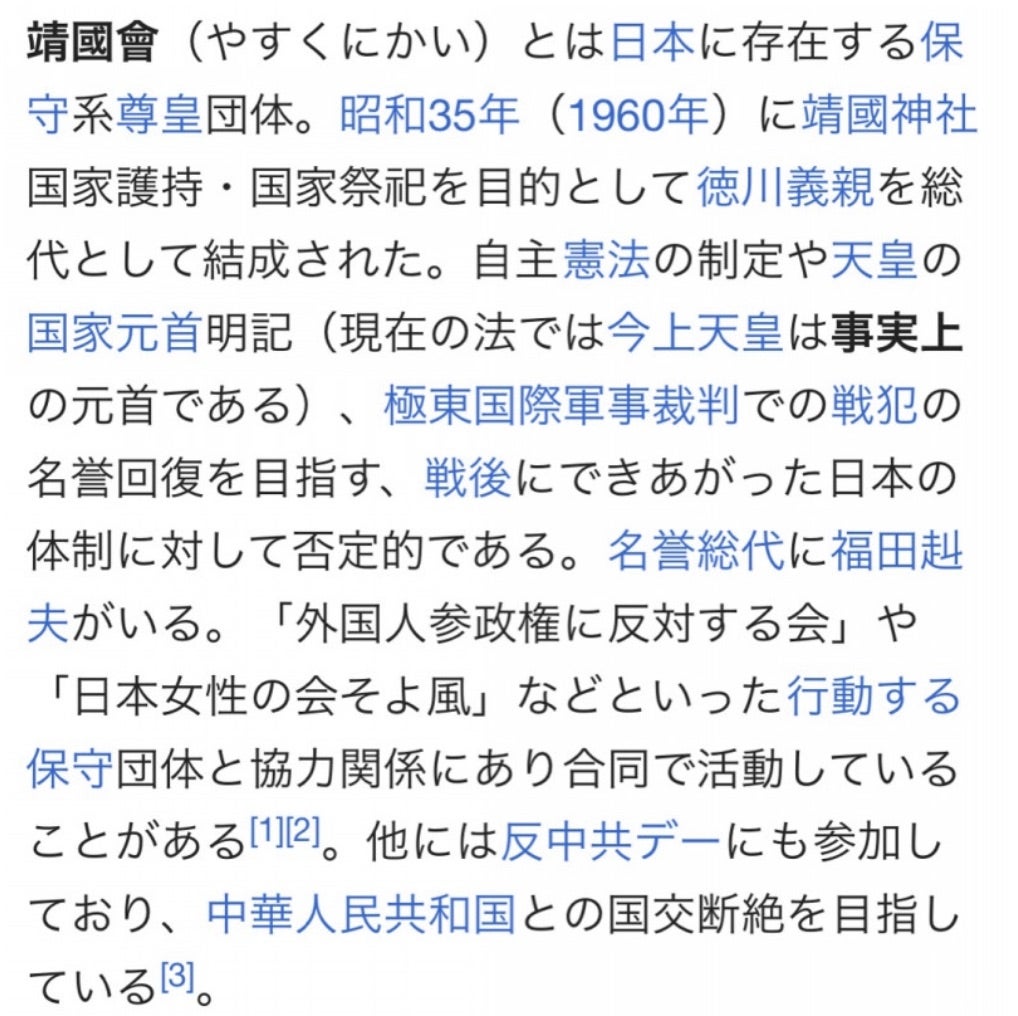

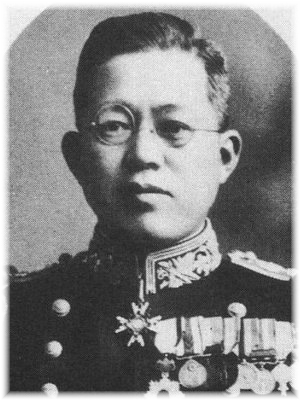

在日琉球人の王政復古日記 大逆不忠・松平永芳~靖国神社は「日本国民の神社」である。ただし「天皇陛下の神社」では無くなった。半永久的に。

![【 Lypo-C 公式 】新発売 リポ カプセル ビタミンC+D (28包入) ×1箱 リポソーム ビタミンC ビタミンD ビタミンD3 サプリ リポC リポソーム ビタミン [1包 ビタミンC&Dを効率良く吸収 国内製造] 液状 サプリメント 個包装 T](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/lypoc/cabinet/item/11432931/imgrc0091417505.jpg?_ex=300x300)

【 Lypo-C 公式 】新発売 リポ カプセル ビタミンC+D (28包入) ×1箱 リポソーム ビタミンC ビタミンD ビタミンD3 サプリ リポC リポソーム ビタミン [1包…

【大感謝祭 限定 20%OFF】妊活×葉酸 妊活サプリ 妊活 サプリ マカ 葉酸サプリ 妊活サプリメント 無添加 葉酸 亜鉛 マカ 鉄 妊活 サプリ 男性 亜鉛 サプリメント ベルタプレリズム…

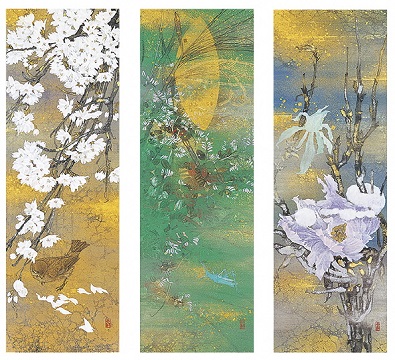

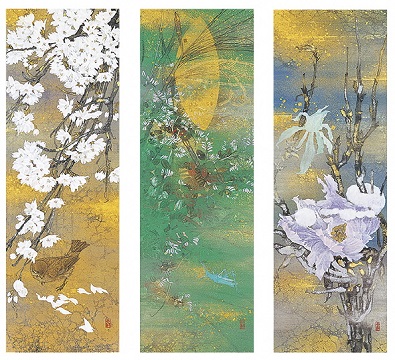

美をつなぐ―田渕俊夫と日本画の世界:メナード美術館所蔵作品による|富山県水墨美術館

シルク保湿マスク シルクマスク ネックウォーマー 寝る時 おやすみマスク 就寝用 レディース おしゃれ 日本製 就寝 蒸れにくい 洗える 温活 寝るとき 冷え対策 乾燥対策 喉のケア 秋 冬…

1964年の東京五輪で使用されたポスター=福井市宝永3の市立郷土歴史博物館で、横見知佳撮影

![【ポイント10倍 12/19(金) 20:00〜12/26(金) 1:59まで】プレミアムカロリミット<機能性表示食品>【ファンケル 公式】 [FANCL ダイエット サポート サプリメント キトサン カロリー サプリ 健康食品 桑の葉 くわのは サポニン 女性 男性 血中中性脂肪 40代 ヘルスケア]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/fancl-shop/cabinet/thanks/thx_20251219/precalo_p10.jpg?_ex=300x300)

【ポイント10倍 12/19(金) 20:00〜12/26(金) 1:59まで】プレミアムカロリミット<機能性表示食品>【ファンケル 公式】 [FANCL ダイエット サポート サプリメント…

公明党常任顧問太田あきひろのブログです。「つれづれ所感」と「私の読書録」をお届けします。

本日終了\P2倍/ プロテイン 女性 ダイエット 栄養機能食品 ソイプロテイン プロテインダイエット 置き換えダイエット 置き換え シェイク ファスティング タンパク質 低糖質 低脂質…

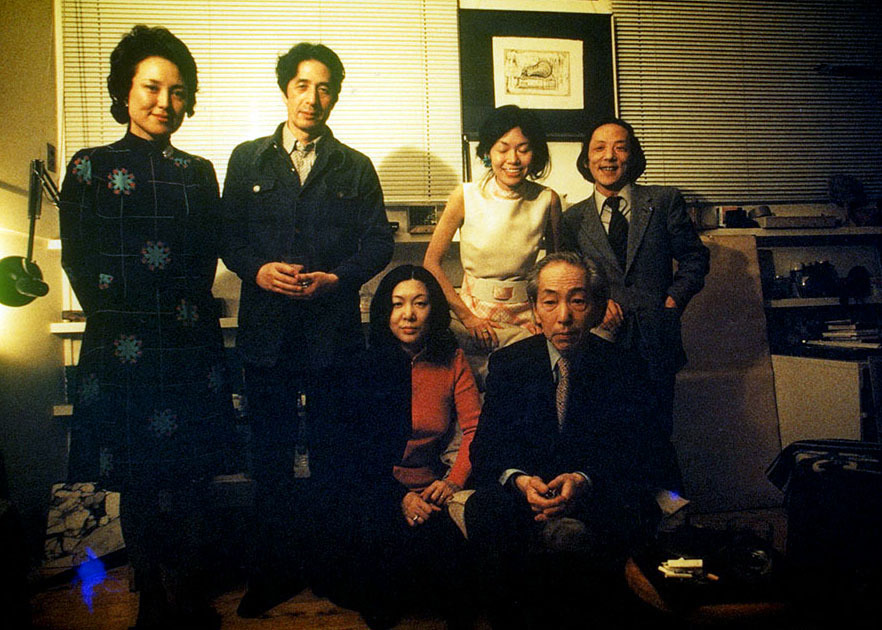

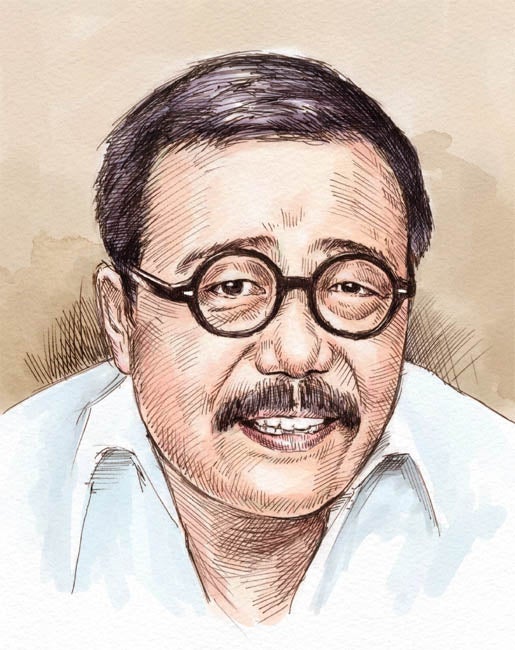

Essayウフフの人 ― 宮脇愛子おそらく私にとって瀧口修造さんとの最初の出逢いは、『妖精の距離』であった。その詩画集を下落合の阿部展也氏のアトリエで見せていただいた。 阿部展也氏はいうまでもなく、『妖精の距離』に画を描いた阿部芳文である。私は歴史科に籍を置いた女子大生だったのだが、絵を描くことに熱中してしまい、阿部展也氏のアトリエに通っていた。私は、阿部芳也氏から画家としての出発の手ほどきを受け同時に数多くの話をきいたのであるが、あの『妖精の距離』がつくられるようになったきっかけや、詩人と画家のはじめての出逢いなどについてききもらしているうちに、画家は、一九七一年にローマで客死された。今では詩人から直接おききする以外に道はなくなった。 もちろん、阿部展也氏は私たちに瀧口さんの名著『近代芸術』(一九三八年)をしめしてくれた。戦前からおそらく今日まで、この著書は美術家たちのもっとも重要な指針になっていた。私は、阿部展也氏を通じて、ポーランドのシチュシェミンスキー等のユニズムの運動にふれ得たことで、決定的な方向を見つけることができたと思っている。戦前に瀧口さんはすでにユニズムの元になったシュプレマティズムをとりあげ、その著書のなかで紹介されていたのである。文献や、その理論的背景など、当時日本で知り得たのはこの本だけだったことを考えると、先駆的な仕事だったことに驚くばかりである。 私のはじめての作品発表は、思想的には、このユニズムにつらなるような仕事が中心であった。その個展のあとに渡欧する予定にしていたとき瀧口さんにお目にかかった。瀧口さんはそのとき、ヴェニス・ビエンナーレ展のコミッショナーでヨーロッパを廻られて帰国された直後だったが、ひとつは、私がヨーロッパに行くならばミラノに住むのがいいこと、もうひとつは作品をできるだけ持っていくべきこと、という二つの助言をいただいた。当時ミラノは日本ではまったく問題にされていなかったくらいであったが、実は、現代美術のもっとも新しい実験がなされつつある場所だったことが、行ってみてはじめてわかったのである。ルチオ・フォンタナを中心に、マンゾーニ、カステラーニなどが、気焰をあげ、パリからはジャン・ジャック・ルーベル、アラン・ジュフロワなどもきていた。みんな無名であった。作品を持っていくようにという瀧口さんの助言のおかげで、私は、彼らから一人前の作家とみなされ、仲間に入ることができた。当時、東欧に生れたユニズムの動きを現代的な意識のもとに再評価し、展開しようとしていたのは、ミラノのマンゾーニやカステラーニ達だけだったのである。 その後、パリに移り住んでから、ハンス・リヒターや、マン・レイとひんぱんにつき合うようになった。ダダやシュルレアリスム運動の生きのこり、というより、その運動を身をもって生きてきた人達だが、私には彼らに逢う前から何だか既知の人のような気がしてならなかった。というのも原因はあきらかに『近代芸術』で、あの本をくりかえし読みすぎたために、もうとっくに知っていたような気分になってしまったのである。一九六二年のシュルレアリスム展では、マン・レイに紹介されて、エルンストに逢い、その後、ニューヨークではダリや、デュシャンに逢ったり、アトリエを訪れたりすることができたのであるが、考えてみると、瀧口さんが、あの本や、『シュルレアリスムのために』などでとりあげられた画家たちを次々に追跡していったような結果になった。私にとって現代美術の最大の手引き書となっていたわけである。同時に瀧口さんの彼らに対する評価は、戦前、情報さえままならぬ場所にいながら、実に正確であった。孤立した島国である日本で、これらの作家たちとまったく対等に同じ方向を生きてきておられたことは驚くべきことである。その秘密を本人に問いただしたとしても、「ウフフ・・・、先見の明があったでしょう」と冗談まじりに笑われたりすることぐらいがおちなので、後はどうも自分でひそかに瀧口さんを観察しなおすほかはなさそうである。

【今だけポイント10倍!】【 公式:上野水香プロデュース 】コアウォークサポーター アジャスト 足裏アーチ 足裏 サポーター フットサポーター 土踏まず アーチサポーター ヨガソックス 5本指…

【伝説の天才棋士】永作芳也の現在は保険業!?将棋教室って何!?引退の理由は!?

![【 Lypo-C 公式 】新発売 リポ カプセル ビタミンC+D (28包入) ×1箱 リポソーム ビタミンC ビタミンD ビタミンD3 サプリ リポC リポソーム ビタミン [1包 ビタミンC&Dを効率良く吸収 国内製造] 液状 サプリメント 個包装 T](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/lypoc/cabinet/item/11432931/imgrc0091417505.jpg?_ex=300x300)

![【ポイント10倍 12/19(金) 20:00〜12/26(金) 1:59まで】プレミアムカロリミット<機能性表示食品>【ファンケル 公式】 [FANCL ダイエット サポート サプリメント キトサン カロリー サプリ 健康食品 桑の葉 くわのは サポニン 女性 男性 血中中性脂肪 40代 ヘルスケア]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/fancl-shop/cabinet/thanks/thx_20251219/precalo_p10.jpg?_ex=300x300)